JEU ET SOIN

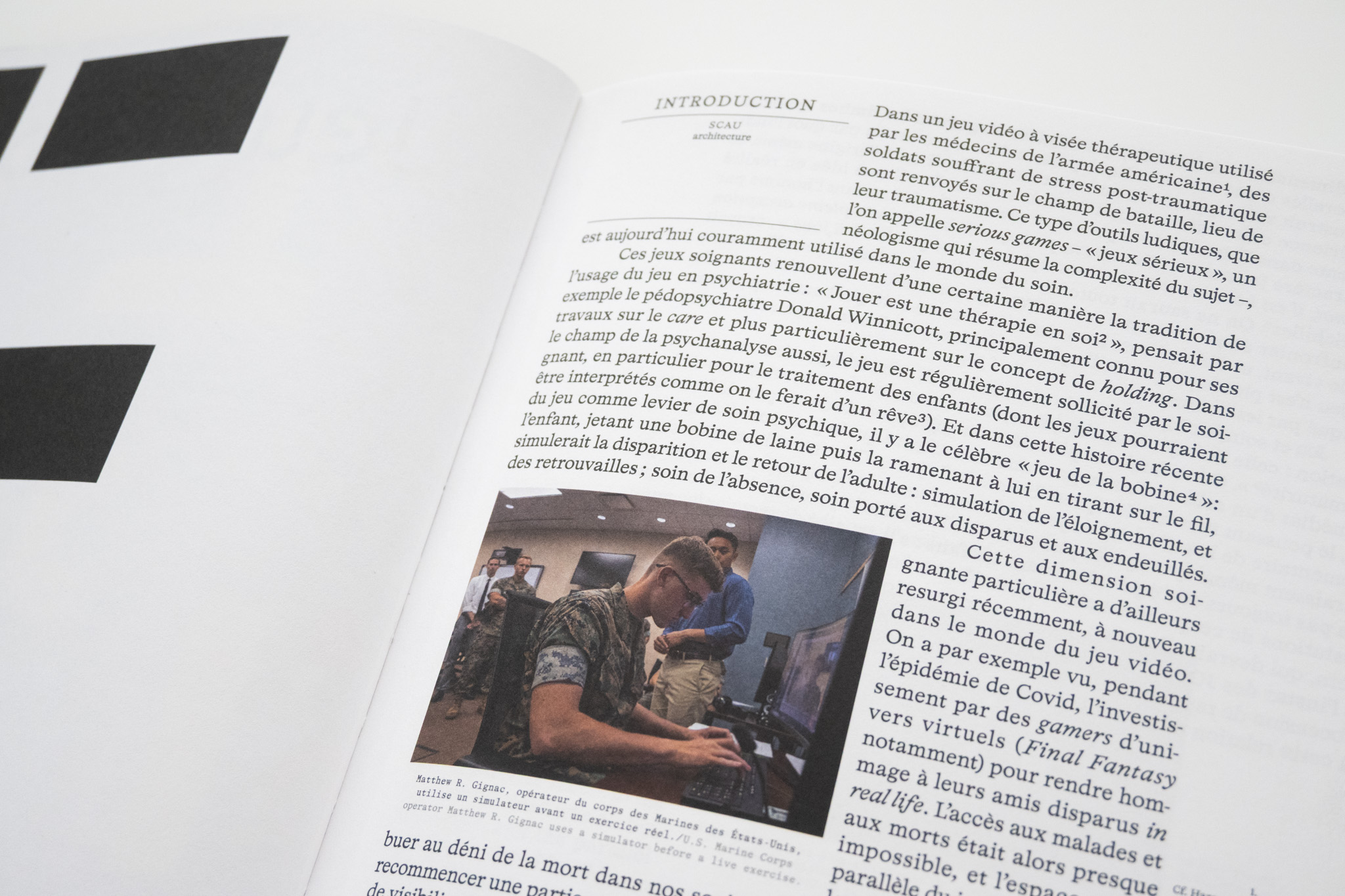

Dans un jeu vidéo à visée thérapeutique utilisé par les médecins de l’armée américaine1, des soldats souffrant de stress post-traumatique sont renvoyés sur le champ de bataille, lieu de leur traumatisme. Ce type d’outils ludiques, que l’on appelle serious games – « jeux sérieux », un néologisme qui résume la complexité du sujet –, est aujourd’hui couramment utilisé dans le monde du soin.

Ces jeux soignants renouvellent d’une certaine manière la tradition de l’usage du jeu en psychiatrie : « Jouer est une thérapie en soi2 », pensait par exemple le pédopsychiatre Donald Winnicott, principalement connu pour ses travaux sur le care et plus particulièrement sur le concept de holding. Dans le champ de la psychanalyse aussi, le jeu est régulièrement sollicité par le soignant, en particulier pour le traitement des enfants (dont les jeux pourraient être interprétés comme on le ferait d’un rêve3). Et dans cette histoire récente du jeu comme levier de soin psychique, il y a le célèbre « jeu de la bobine4 » : l’enfant, jetant une bobine de laine puis la ramenant à lui en tirant sur le fil, simulerait la disparition et le retour de l’adulte : simulation de l’éloignement, et des retrouvailles ; soin de l’absence, soin porté aux disparus et aux endeuillés.

Cette dimension soignante particulière a d’ailleurs resurgi récemment, à nouveau dans le monde du jeu vidéo. On a par exemple vu, pendant l’épidémie de Covid, l’investissement par des gamers d’univers virtuels (Final Fantasy notamment) pour rendre hommage à leurs amis disparus in real life. L’accès aux malades et aux morts était alors presque impossible, et l’espace-temps parallèle du jeu vidéo, habituellement soupçonné de contribuer au déni de la mort dans nos sociétés contemporaines (puisqu’on peut y recommencer une partie après la mort de son avatar), fut transformé en support de visibilisation des victimes, et en lieu de deuil.

Cet exemple soulève par ailleurs une des grandes questions posées par le concept de jeu : celle de son rapport avec la réalité. Le jeu est-il une reproduction du réel, sa simulation, sa répétition, sa compensation, ou alors son opposé ?

Les lectures psychanalytiques vues précédemment s’accordent à voir l’espace du jeu comme une forme de reproduction déformée de l’espace de la réalité, la déformation étant opérée par le joueur en fonction des objectifs qu’il cherche en investissant le jeu5. Ainsi certains aspects contraignants de la réalité – par exemple la mort du joueur en cas de mauvaise rencontre, ou la disparition effective de la mère, etc. – peuvent-ils être opportunément évacués6.

La figure de Winnicott est encore utile pour creuser davantage la relation entre jeu et soin. En effet, de même que son concept de holding est en réalité le fondement d’une pensée beaucoup plus vaste, la notion de jeu revêt chez lui une dimension existentielle, qui dépasse largement les limites spatiales et temporelles d’une action ludique ponctuelle : le jeu est ce par quoi l’individu construit son rapport aux autres et au monde, il est à l’origine même de « l’expérience culturelle7 ». Ainsi l’auteur reformule-t-il une idée en réalité récurrente dans l’histoire de la pensée, à savoir celle définissant l’homme par son caractère joueur – « L’homme ne joue que là où, dans la pleine acception de ce mot, il est homme, et il n’est tout à fait homme que là où il joue », croyait ainsi Schiller8. On ne saurait toutefois reprendre ces idées aujourd’hui sans les confronter au mouvement actuel d’élargissement de nos modèles vers le monde vivant, et d’abord vers les animaux, dont on sait que beaucoup jouent. Si le jeu n’est plus le propre de l’espèce humaine, y a-t-il une singularité du jeu pratiqué par les hommes ?

Jeu et soin, enfin, ont ceci de commun qu’ils semblent partir d’une même situation : celle du sujet humain qui arrive au monde trop tôt, « infirme de la prématurité9 ». Cette faiblesse première du sujet produit d’une part le besoin immédiat d’un soin et d’autre part une immaturité qui le poursuivra toute sa vie, le poussant vers une irrépressible envie de jouer. C’est une illustration supplémentaire de la solidarité du jeu et du soin, souvent complémentaires, et qui paraissent même synonymes par endroits. Toutefois la proximité des concepts n’a pas toujours son équivalent dans les faits : s’il est aisé de trouver les manifestations de ce qui ressemble aujourd’hui à une société du jeu, la société du soin, qui devrait aller avec, se fait attendre. Alors les grands événements qui, à l’instar des JOP, nous amènent à réévaluer la place du jeu, pourraient être l’occasion de rappeler aussi sa relation fondatrice avec le soin, voire de donner à cette relation de nouvelles formes.

1. Cf. Haroun Farocki, « Serious Game », in Soutenir, op. cit., p.210

2. Donald Winnicott, Jeu et réalité. L’espace potentiel, Gallimard, 1975

3. Cf. Mélanie Klein, La Psychanalyse des enfants, 1932

4. Cf. Sigmund Freud, Au-delà du principe de plaisir, 1920

5. L’enfant joueur « transpose les choses du monde où il vit dans un ordre nouveau tout à sa convenance » : Sigmund Freud, « Le créateur littéraire et la fantaisie », conférence donnée à Vienne le 6 décembre 1906

6. Ces lectures issues du champ médical en rejoignent d’autres, à l’instar de celle de l’historien Roger Caillois qui, dans Les Jeux et les hommes (Gallimard, 1958), parle du jeu comme d’une réalité reproduite « à la mesure du joueur ».

7. Donald Winnicott, op. cit. Le psychanalyste retrouve des lectures d’historiens, en particulier celle de Johan Huizinga : Homo ludens. Essai sur la fonction sociale du jeu [1938], Gallimard, 1951

8. Johann Christoph Friedrich von Schiller, Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme (quinzième lettre), 1795 ; cf. Colas Duflo, Le Jeu. De Pascal à Schiller, PUF, 1997

9. Peter Sloterdijk, Tu dois changer ta vie, Maren Sell, 2011

Les masques de la folie

Contribution d’Éric de Thoisy

Architecte, chercheur associé, Chaire de Philosophie de l’Hôpital

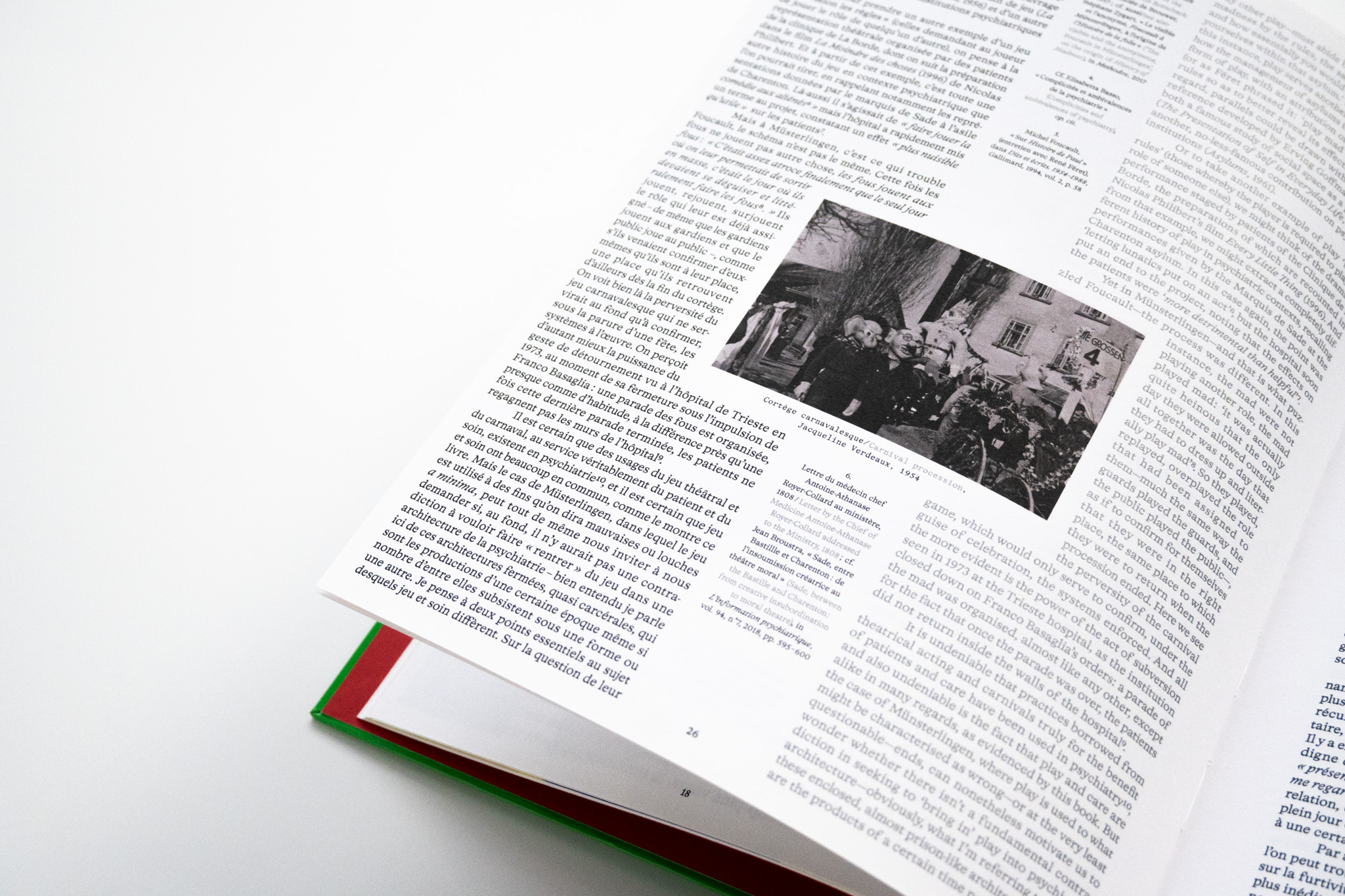

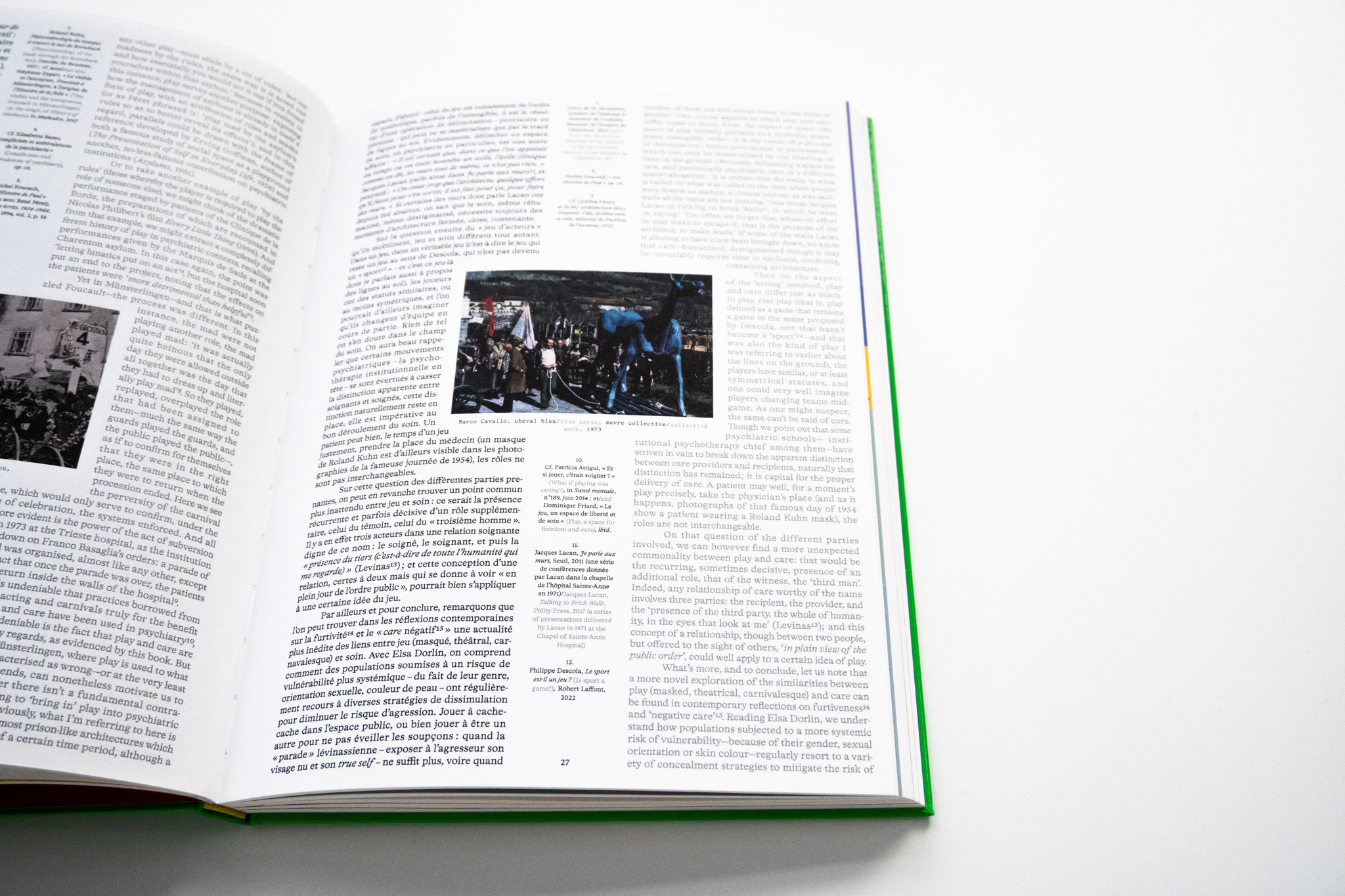

En mars 1954, à l’asile de Müsterlingen en Suisse, Michel Foucault assiste au « Carnaval des fous » et, grâce au travail d’Elisabetta Basso et Jean-François Bert1, on connaît l’importance de ce moment dans l’élaboration de la pensée du philosophe2. Foucault, accompagné de Jacqueline Verdeaux qui a photographié la journée, venait pour rencontrer les psychiatres Roland Kuhn (en poste à Müsterlingen) et Ludwig Binswanger (qui exerçait à l’établissement voisin de Bellevue), mais la tenue ce même jour du carnaval semble être un fait du hasard. L’événement impressionne Foucault : on y est dans un jeu, un jeu de masques – les patients ont eux-mêmes fabriqué leurs masques et défilent déguisés dans l’hôpital puis dans les rues de la ville –, et on est donc dans la pure tradition du carnaval. Kuhn avait d’ailleurs travaillé plus tôt sur les questions du masque et du déguisement en contexte psychiatrique dans le cadre de ses recherches sur le test de Rorschach3 ; et il y faisait référence au texte Le Carnaval, d’Alexander von Gleichen-Rußwurm, dans lequel le carnaval est vu comme un outil fondamentalement ambivalent, à la fois de continuation et de substitution des dispositifs de domination : au sujet des « murs entre les hommes », lit-on que « qui les abat fait soit les révolutions soit le Carnaval4 ». Faire la fête, faire les fous, à défaut de faire davantage ou de faire pire : on retrouve avec le carnaval l’idée du jeu comme double dispositif, de domestication autant que de libération.

À la différence près que, dans un carnaval traditionnel, il est d’usage de se déguiser en autre chose que ce que l’on est, de changer de rôle et de statut. D’ailleurs le carnaval ressemble à ce titre au jeu théâtral, ou au jeu de cinéma, et pour rester dans notre sujet on peut prendre comme exemple Histoire de Paul, réalisé par René Féret (1975), dans lequel des acteurs sont envoyés en hôpital psychiatrique pour y jouer le rôle de patients. Foucault, qui s’est intéressé au projet, décrit le travail des acteurs ainsi : « Vous êtes des non-fous, eh bien ! jouez les fous et faites les fous !5 », puis il précise que ce jeu – comme tout jeu – doit se produire selon les règles : « Faites la folie dans les règles telle qu’elle se joue et telle que finalement vous la joueriez si vous étiez à l’intérieur de l’asile. » Car en réalité le jeu a ici un autre objectif : celui de révéler en quoi le fonctionnement asilaire est déjà en lui-même un jeu, d’assignation de rôles et de masques (Féret reformule : « Jouez les fous dans les règles de l’asile afin d’en mieux montrer les effets »), et ainsi pourrait-on le rapprocher des grilles de lecture d’Erwin Goffman, auteur à la fois d’un ouvrage célèbre sur l’espace social comme terrain de jeu (La Mise en scène de la vie quotidienne, 1956) et d’un autre tout aussi fameux sur les institutions psychiatriques (Asiles, 1961).

Ou pour prendre un autre exemple d’un jeu joué « selon les règles » (celles demandant au joueur de jouer le rôle de quelqu’un d’autre), on pense à la représentation théâtrale organisée par des patients de la clinique de La Borde, dont on suit la préparation dans le film La Moindre des choses (1996) de Nicolas Philibert. Et à partir de cet exemple, c’est toute une autre histoire du jeu en contexte psychiatrique que l’on pourrait tirer, en rappelant notamment les représentations données par le marquis de Sade à l’asile de Charenton. Là-aussi il s’agissait de « faire jouer la comédie aux aliénés6 » mais l’hôpital a rapidement mis un terme au projet, constatant un effet « plus nuisible qu’utile » sur les patients7.

Mais à Müsterlingen, c’est ce qui trouble Foucault, le schéma n’est pas le même. Cette fois les fous ne jouent pas autre chose, les fous jouent aux fous : « C’était assez atroce finalement que le seul jour où on leur permettait de sortir en masse, c’était le jour où ils devaient se déguiser et littéralement faire les fous8. »Ils jouent, rejouent, surjouent le rôle qui leur est déjà assigné – de même que les gardiens jouent aux gardiens et que le public joue au public –, comme s’ils venaient confirmer d’eux-mêmes qu’ils sont à leur place, une place qu’ils retrouvent d’ailleurs dès la fin du cortège. On voit bien là la perversité du jeu carnavalesque qui ne servirait au fond qu’à confirmer, sous la parure d’une fête, les systèmes à l’oeuvre. On perçoit d’autant mieux la puissance du geste de détournement vu à l’hôpital de Trieste en 1973, au moment de sa fermeture sous l’impulsion de Franco Basaglia : une parade des fous est organisée, presque comme d’habitude, à la différence près qu’une fois cette dernière parade terminée, les patients ne regagnent pas les murs de l’hôpital9.

Il est certain que des usages du jeu théâtral et du carnaval, au service véritablement du patient et du soin, existent en psychiatrie10, et il est certain que jeu et soin ont beaucoup en commun, comme le montre ce livre. Mais le cas de Müsterlingen, dans lequel le jeu est utilisé à des fins qu’on dira mauvaises ou louches a minima, peut tout de même nous inviter à nous demander si, au fond, il n’y aurait pas une contradiction à vouloir faire « rentrer » du jeu dans une architecture de la psychiatrie – bien entendu je parle ici de ces architectures fermées, quasi carcérales, qui sont les productions d’une certaine époque même si nombre d’entre elles subsistent sous une forme ou une autre. Je pense à deux points essentiels au sujet desquels jeu et soin diffèrent. Sur la question de leur espace, d’abord : celui du jeu est initialement de l’ordre du symbolique, parfois de l’intangible, il est le résultat d’une opération de délimitation – provisoire ou pérenne – qui peut ne se matérialiser que par le tracé de lignes au sol. Évidemment, délimiter un espace de soin, en psychiatrie en particulier, est une autre affaire : « Il est certain que, dans ce que l’on appelait au temps où on était honnête un asile, l’asile clinique comme on dit, les murs tout de même, ce n’est pas rien. » Jacques Lacan parle ainsi dans Je parle aux murs11, et poursuit : « On omet trop que l’architecte, quelque effort qu’il fasse pour s’en sortir, il est fait pour ça, pour faire des murs. » Si certains des murs dont parle Lacan ont depuis été abattus, on sait que le soin, même réhumanisé, même déstigmatisé, nécessite toujours des moments d’architecture fermée, close, contenante.

Sur la question ensuite du « jeu d’acteurs » qu’ils mobilisent, jeu et soin diffèrent tout autant. Dans un jeu, dans un véritable jeu (c’est-à-dire le jeu qui reste un jeu au sens de Descola, qui n’est pas devenu un « sport12 » – et c’est ce jeu-là dont je parlais aussi à propos des lignes au sol), les joueurs ont des statuts similaires, ou au moins symétriques, et l’on pourrait d’ailleurs imaginer qu’ils changent d’équipe en cours de partie. Rien de tel on s’en doute dans le champ du soin. On aura beau rappeler que certains mouvements psychiatriques – la psychothérapie institutionnelle en tête – se sont évertués à casser la distinction apparente entre soignants et soignés, cette distinction naturellement reste en place, elle est impérative au bon déroulement du soin. Un patient peut bien, le temps d’un jeu justement, prendre la place du médecin (un masque de Roland Kuhn est d’ailleurs visible dans les photographies de la fameuse journée de 1954), les rôles ne sont pas interchangeables.

Sur cette question des différentes parties prenantes, on peut en revanche trouver un point commun plus inattendu entre jeu et soin : ce serait la présence récurrente et parfois décisive d’un rôle supplémentaire, celui du témoin, celui du « troisième homme ».

Il y a en effet trois acteurs dans une relation soignante digne de ce nom : le soigné, le soignant, et puis la « présence du tiers (c’est-à-dire de toute l’humanité qui me regarde) » (Levinas13) ; et cette conception d’une relation, certes à deux mais qui se donne à voir « en plein jour de l’ordre public », pourrait bien s’appliquer à une certaine idée du jeu.

Par ailleurs et pour conclure, remarquons que l’on peut trouver dans les réflexions contemporaines sur la furtivité14 et le « care négatif15 » une actualité plus inédite des liens entre jeu (masqué, théâtral, carnavalesque) et soin. Avec Elsa Dorlin, on comprend comment des populations soumises à un risque de vulnérabilité plus systémique – du fait de leur genre, orientation sexuelle, couleur de peau – ont régulièrement recours à diverses stratégies de dissimulation pour diminuer le risque d’agression. Jouer à cache-cache dans l’espace public, ou bien jouer à être un autre pour ne pas éveiller les soupçons : quand la « parade » lévinassienne – exposer à l’agresseur son visage nu et son true self – ne suffit plus, voire quand elle encourage l’agression plus qu’elle ne l’empêche, se parer d’un masque devient une stratégie alternative de « soin de soi ». Mais dans le même temps, pour les populations LGBTQIA+ en particulier, on voit aujourd’hui l’effectivité du travestissement, du drag ou encore du snatch game, jusqu’aux prides organisées dans l’espace public : autant de moments où le jeu devient une opération d’affichage au service d’un projet de déstigmatisation, dans la lignée directe du carnaval de Trieste (d’ailleurs des mad prides sont organisées depuis les années 2000, sur le modèle des prides LGBT, par des associations travaillant dans le champ de la santé mentale). Dans ce cas le jeu de masques sert donc alternativement à estomper la visibilité du joueur, puis à l’accentuer. Cette double fonction du jeu – autoprotection surexposition du sujet – peut en faire un levier de soin d’autant plus performant et inventif.

1.Elisabetta Basso et Jean-François Bert, Foucault à Münsterlingen, éditions de l’EHESS, 2015 ; cf. Elisabetta Basso, « Complicités et ambivalences de la psychiatrie : Münsterlingen et le carnaval des fous de 1954, dans Médecine/sciences 33, 2017, p. 99-104

2.Michel Foucault, Folie et déraison. Histoire de la folie à l’âge, Plon, 1961

- Roland Kuhn, Phénoménologie du masque à travers le test de Rorschach, Desclée de Brouwer, 1957 ; cf. aussi Stéphane Zygart, « Le visible et l’anonyme, Foucault à Münsterlingen, à l’origine de l’Histoire de la folie », in Methodos, 2017

- Cf. Elisabetta Basso, « Complicités et ambivalences de la psychiatrie, op. cit.

5.Michel Foucault, « Sur Histoire de Paul » (entretien avec René Féret), dans Dits et écrits. 1954–1988, Gallimard, 1994, vol. 2, p. 58

6.Lettre du médecin chef Antoine-Athanase Royer-Collard au ministère, 1808 ; cf. Jean Broustra, « Sade, entre Bastillle et Charenton : de l’insoumission créatrice au théâtre moral », dans L’information psychiatrique, vol. 94, n°7, 2018, pp. 595-600

7.Lettre de M. Montalivet, ministre de l’intérieur à monsieur de Coulmier, directeur de l’hospice de Charenton, 1813

- Michel Foucault, « Sur Histoire de Paul » op. cit.

- Cf. Cynthia Fleury et SCAU architecture (dir.), Soutenir. Ville, architecture et soin, éditions du Pavillon de l’Arsenal, 2022

10.Cf. Patricia Attigui, « Et si jouer, c’était soigner ?, dans Santé mentale, n°189, juin 2014 ; et Dominique Friard, « Le jeu, un espace de liberté et de soin », ibid.

11.Jacques Lacan, Je parle aux murs, Seuil, 2011 (une série de conférences donnée par Lacan dans la chapelle de l’hôpital Sainte-Anne en 1971)

12.Philippe Descola, Le sport est-il un jeu, Robert Laffont, 2022

13.Emmanuel Levinas, Totalité et infini, 1961

14.Cynthia Fleury et Antoine Fenoglio, Ce qui ne peut être volé. Charte du Verstohlen, Tracts, Gallimard, 2022

15.Elsa Dorlin, Se défendre. Une philosophie de la violence, Zones éditions, 2017, Verso, 2022